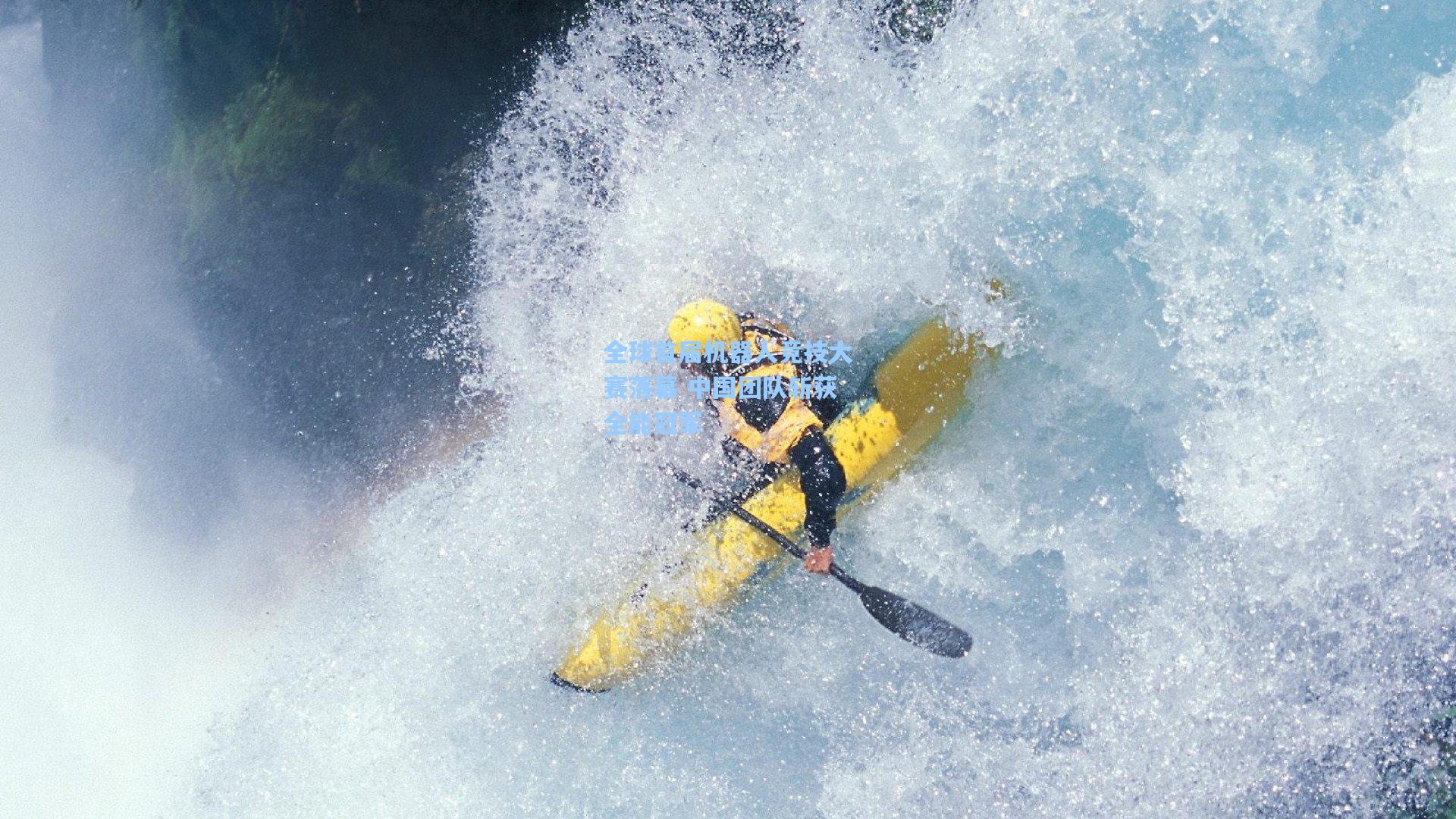

在科技与体育融合的意昂体育入口新时代背景下,全球首届机器人竞技大赛于近日在东京国际会展中心落下帷幕,来自32个国家和地区的意昂体育下载顶尖机器人研发团队齐聚一堂,通过为期一周的激烈角逐,最终由中国“天工智能”团队摘得全能冠军,日本“樱花科技”与德国“精密动力”分获亚军和季军,这场赛事不仅展现了人工智能与机械工程的最新技术成果,也为体育竞技的未来发展提供了全新思路。

赛事亮点:机器人“运动员”各显神通

本届大赛共设五大核心项目:障碍竞速、举重对抗、精准投篮、格斗对抗与团队协作接力,参赛机器人需在限定时间内完成高难度任务,考验其动力系统、算法响应及环境适应能力。

在障碍竞速项目中,中国团队研发的“疾风S1”以3.2秒的惊人成绩打破纪录,该机器人采用仿生关节设计,结合深度学习算法,可实时分析赛道地形并调整步态,日本团队的“樱花七号”则以稳定性见长,但在弯道加速环节稍逊一筹。

举重对抗赛成为全场焦点,德国“精密动力”的液压驱动机器人“泰坦”成功举起250公斤杠铃,但因能耗过高导致后续项目表现不佳,而中国团队采用轻量化碳纤维材料与高效能电池的“擎天”机器人,以平衡性取胜,最终以总分优势夺冠。

技术突破:人工智能赋能体育竞技

大赛评委、国际机器人协会主席埃里克·霍夫曼指出:“本届赛事的技术突破在于机器人自主决策能力的提升,它们不再依赖预设程序,而是通过实时传感器数据独立应对突发状况。”例如在精准投篮项目中,美国团队“量子飞跃”的机器人能在0.1秒内计算风速、角度与力度,命中率高达98%。

中国团队的夺冠关键则在于其独创的“群体智能协作系统”,在团队接力赛中,四台机器人通过5G网络共享数据,动态分配任务,最终以无缝配合完成挑战,总工程师李明透露:“我们的目标是让机器人像人类运动员一样具备战术思维。”

争议与反思:竞技公平性引热议

尽管赛事精彩纷呈,但部分规则仍引发争议,格斗对抗赛中,俄罗斯团队的“北极熊”因装配高强度合金装甲被质疑“超重”,最终被要求更换材料,国际组委会随后宣布,下一届赛事将细化材料与能源使用标准,确保公平竞争。

机器人竞赛是否属于“体育”范畴也引发讨论,传统体育界人士认为,竞技核心应是人类体能的较量;但支持者强调,机器人竞赛融合了工程、编程与策略,是“脑力体育”的延伸,国际奥委会已表示将评估此类赛事纳入表演项目的可能性。

行业影响:科技公司竞逐新赛道

大赛的商业价值同样引人注目,谷歌、特斯拉等科技巨头纷纷赞助参赛团队,试图通过赛事展示其人工智能技术,特斯拉CEO马斯克在社交平台发文称:“机器人竞技将成为未来十年最具潜力的产业之一。”

教育领域也掀起机器人研发热潮,中国多所高校已开设“竞技机器人”专业,培养复合型人才,北京理工大学教授王颖表示:“这项赛事推动了产学研结合,学生的实战能力得到显著提升。”

未来展望:人机协作或成趋势

闭幕式上,组委会公布了下一届赛事计划:2025年将在柏林举办,并新增“人机协作挑战赛”,要求人类选手与机器人搭档完成混合任务,这一创新赛制旨在探索人类与智能机器的协同潜力。

中国“天工智能”团队队长陈昊在夺冠后表示:“我们的终极目标不是取代人类运动员,而是通过技术突破拓展体育的边界。”随着科技发展,机器人竞赛或许将成为连接传统体育与未来创新的重要桥梁。

这场赛事不仅是一场技术的狂欢,更是一次关于竞技本质的深刻思考,当机器人站上领奖台,人类对“更高、更快、更强”的追求,正在被赋予全新的意义。